片麻痺リハビリの上肢自主トレ

片麻痺リハビリは自主トレが大事

片麻痺リハビリには、自主トレが大事です。

リハビリの成果は、如何にくり返し行うかにより左右されます。

そのためには、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリスタッフが行うリハビリ時間に加えて、自主トレ時間の確保が非常に重要となります。

自主トレを覚えて、早く沢山のリハビリ量がこなせるようになる必要があります。

特に、上肢の自主トレは、未だ歩行が困難な急性期などからも開始することができます。

今回は、そのような上肢の自主トレについて解説したいと思います。

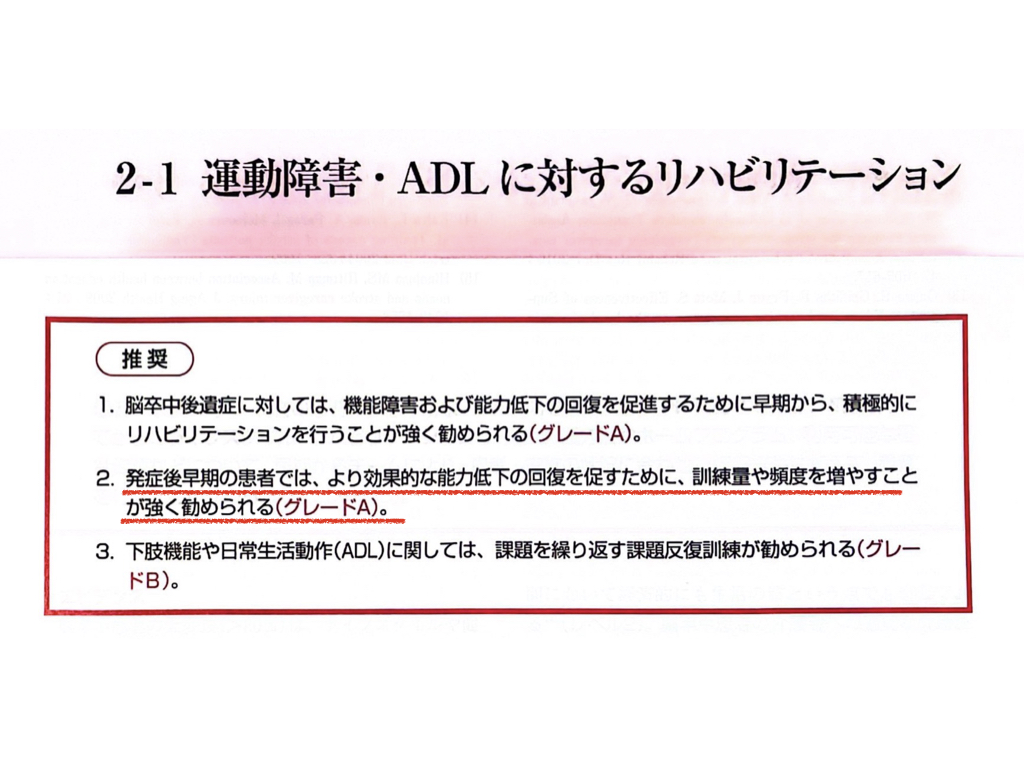

脳卒中治療ガイドライン 2015 より

図は、我が国の脳卒中治療ガイドラインにおける、運動障害・日常生活活動(ADL)に関する部分のエビデンスを示したものです。

赤の下線で示している通り、効果的な回復のためには早期から運動量や頻度を増やすことが推奨されるとされています。

そのためにも、自主トレを多くマスターして1日も早い回復を目指したいものです。

特に、上肢の自主トレについては、比較的に急性期からでも開始できるものもあります。

是非、取り入れてみましょう。

上肢自主トレは急性期から開始

脳梗塞などの発症直後の急性期では、未だ十分に座位や立位などが保持できないケースも多いと思います。

そのような段階において重要なことは、廃用性障害の予防です。

廃用性障害の一つに、筋肉や関節の拘縮があります。

筋肉や関節の拘縮の原因は、寝たきりなどによる低活動で筋肉が萎縮してゆくものと、痙性麻痺と言われる筋肉が硬くなる麻痺の影響により筋肉が短縮してゆくものです。

片麻痺になると、主に上下肢の麻痺が出現しますが、特に手指や足首などの上下肢の末梢部の麻痺が強くみられる場合があります。

そのような場合では、手指や足首に痙性麻痺が出現していることが大半です。

痙性麻痺については、以下の記事が参考になります。

脳卒中片麻痺に多い痙性麻痺とは|症状と治療やリハビリ方法について

また、痙性麻痺に伴う、手指の握り込みや下肢の尖足については、以下の記事も参考になります。

どうぞ、ご参考にされてください。

片麻痺リハビリの上肢自主トレの目的は拘縮予防

拘縮になりやすい痙性麻痺

片麻痺の手指や足首などに目立つ痙性麻痺は、筋肉の短縮や関節の拘縮を招きやすいものです。

片麻痺リハビリにおける、上肢自主トレの目標の一つは拘縮予防と言えるでしょう。

一般的に、筋肉が硬くなった時の対処法としては、ストレッチが知られています。

片麻痺リハビリにおいても、ストレッチを筋肉に対して行うことは一般的なことです。

しかし、それを自主トレで行うことには、いろいろな工夫が必要となります。

そもそも、何故、痙性麻痺では筋肉の短縮や関節の拘縮を招きやすいのでしょうか?

それは、筋肉が動かない状態、いわゆる不動の状態に陥るからです。

拘縮の原因

沖田実 「関節可動域制限」 三輪書店 より

図は、上に上下肢などの筋肉である骨格筋のイラスト、下に電子顕微鏡で見た筋内膜のコラーゲン繊維の走行を示したものです。

骨格筋は、イラストのように紡錘状の形をしています。

左では、骨格筋が弛緩した状態を、右では骨格筋が伸張された状態を表しています。

筋内膜とは、筋繊維を包む筋膜のことで、コラーゲンからなります。

そのコラーゲン繊維は、筋肉の弛緩時には筋肉の繊維の走行とは無関係に走行しています。

しかし、筋肉が伸張された時には、筋繊維と同じ方向へ走行することがわかります。

つまり、筋肉が動かない不動の状態は、左の筋肉の弛緩状態が長く続きことになります。

このような状態で放置されると、筋膜は数日で固まって動かなくなります。

それに対しては、ストレッチなどで筋膜のコラーゲン繊維の走行を筋肉の繊維と同じ方向に戻してゆく必要があるのです。

そのために、片麻痺リハビリでは、硬くなりやすい手指を上肢自主トレによってストレッチしておくことが有効なのです。

片麻痺リハビリの上肢自主トレの実際

基本の姿勢

今回は、椅子とテーブルを用いた方法を解説します。

自主トレ体操の前に、姿勢を確認しましょう。

椅子とテーブルは、適切な高さのものを使用します。

特に、椅子は、下腿の長さ程度の高さで、できるだけフラットな座面のものが理想です。

両足底を床につけて、なるべくしっかりと背中を伸ばします。

特に、肩関節の動きは姿勢にも大きく影響されますので注意が必要です。

肩を無理なく動かす自主トレ

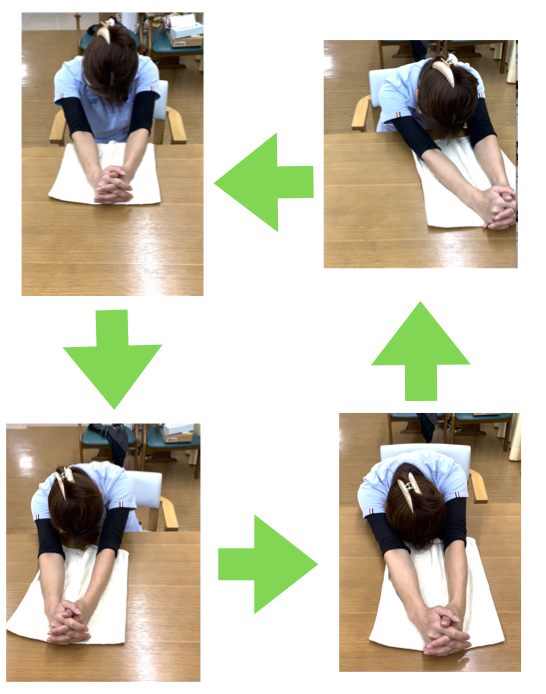

基本の姿勢から、無理なく肩を動かす方法を行ってみましょう。

左図のように、身体を前に倒す動作です。

両手を組んで、タオルなどを敷くと行いやすいです。

この際に、赤線で示した肩の角度に注目していただきたいです。

ほぼ、直角以上、肩が挙がっていることがわかります。

右図は、この肩の角度を維持したまま姿勢を起こしたものです。

このように見ると、かなり肩が挙がっている印象を受けます。

実際に、この右図のように、肩が挙げられないことがしばしばあります。

また、無理にこのような角度まで肩を挙げようとすると痛みを伴うケースも多いものです。

しかし、左図のような姿勢で行うと、殆どの場合で肩の痛みは出現しません。

それは、身体を前に傾けることで、自然と脊柱や肩甲骨が動くため、かなり正常に近い運動を実施することが可能となるからです。

この自主トレは、肩の運動の回復が不十分な場合や肩に痛みを抱えやすい時にお勧めしたいものです。

回数の目安は、1セット10回程度。

呼吸を止めずに行うことが大事です。

肩を無理なく回旋する自主トレ

肩関節は自由度の高い関節です。

しかし、そのために片麻痺になるといろいろと問題が生じます。

先ほどの、痛みもその一つです。

肩には回旋と言って、手のひらが上向きや下向きになるように回す運動があります。

片麻痺になると、主に外旋(がいせん)と言って、手のひらが上向きになるような動きが制限されやすくなります。

しかし、ここで、無理をすると肩にトラブルを生じることがあります。

図は、そのような外旋と内旋の動きを無理なく行う方法を示しています。

左右の図の動作を、ゆっくりと繰り返すような体操です。

先ほどの基本の姿勢から、少し前に身体を倒した状態で行います。

そこから、麻痺側である右に身体を傾けます。

体重は、軽く腕に預けるような状態です。

ポイントは、右図のように手のひらが上向きに保持されることです。

ここでも、両手を組んでいますが、下側に麻痺側が、上側に非麻痺側が位置します。

しかし、むりに非麻痺側手で麻痺側手を押さえる必要はありません。

むしろ、腕の力は抜いて、なるべく身体を麻痺側に傾ける運動に集中するようにしてみます。

そして、右図の状態を5秒ほどキープしてから左図の姿勢に戻ります。

こちらも、回数の目安は、1セット10回程度。

呼吸を止めずに行うことが大事です。

大きく回すように腕と身体を動かす

続いては、腕と体幹を円を描くように動かしてみます。

この自主トレ体操は、これまでの二つの動作に続いて行います。

前述の二つの運動で、肩を動きやすくしてから行うことが大事です。

基本の姿勢から、少し身体を前に傾けた状態から始めます。

円を描くように大きく動かします。

腕を無理に動かさずに、体重移動を利用して身体を動かします。

回数の目安は、1セット左右方向に5回づつが目安です。

正しい姿勢を維持して肘を屈伸

次は、肘の運動です。

この運動は、正しい姿勢と肩の位置をキープしながら肘を動かす運動です。

ここまで、上肢の自主トレについて、常に姿勢に対する注意を払ってきました。

姿勢は、とても重要です。

正しい姿勢を維持することは、上肢のためになります。

また、そのような状態で上肢を動かすことは、体幹やバランスへのメリットもあります。

上肢の自主トレは、基本的に常に姿勢に注意して行ってみてください。

基本の姿勢から、少し身体を前に傾けた状態で行います。

肘を曲げて、組んだ両手をおでこの付近に近づけます。

この時に、背中を伸ばして、軽く顎を引くことが大事です。

しばしば、見かけるのは、背中が丸まった状態で無理に顎を上げて姿勢を伸ばそうとすることです。

顎が上がる運動は、即ち頭が後屈する動きです。

頭や首の姿勢は肩や上肢に大きな影響を及ぼします。

ここでも、正しい姿勢に注意して行なってください。

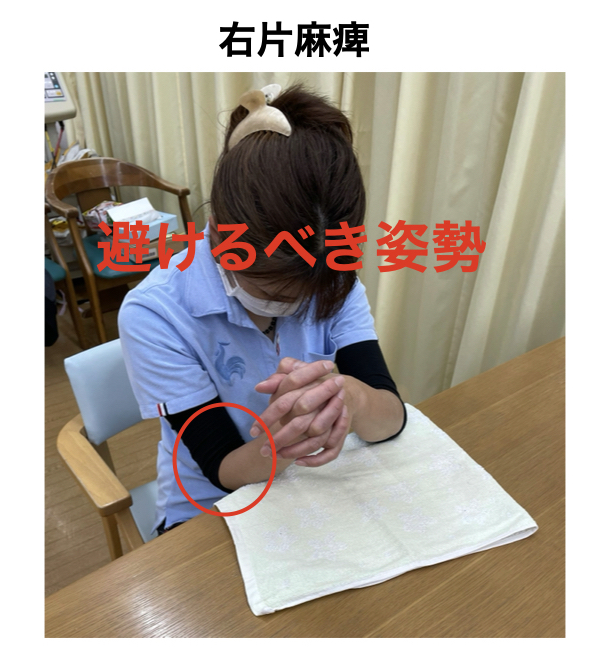

さらに、注意点があります。

この時に、左右対照的な姿勢が維持できるように心がけます。

片麻痺になると、どうしても麻痺側の身体が後ろ側に引かれやすくなります。

そのため、この自主トレにおいても、骨盤や肩が引かれて肘がテーブル上から落ちやすくなります。

図のように、肘が落ちた状態です。

この姿勢は避けるべきです。

何故、このようなことに注意すべきなのでしょうか?

それは、この自主トレ体操が、単に肘の運動だけを行うものではないからです。

肘の運動とは、実は、肩や体幹の安定性を伴うものです。

たしかに、我々は肘の運動を強く意識することがあります。

しかし、それは、無意識的にそれを支える肩と体幹の働きがあって初めて成立するものなのです。

よって、この自主トレ体操が十分行えた時は、同時に肩と体幹の状態も改善しつつあるという証になります。

是非、注意して行なってみてください。

回数の目安は、1セット10回程度です。

手首を背屈(はいくつ)する

肘の屈伸に続いて、手首を動かします。

手首は上向きや下向きに動きますが、片麻痺では上向きの動きが制限されやすくなります。

手首の上向きの動きのことを、背屈(はいくつ)と呼びます。

この背屈は、リハビリによる上肢回復の中でも重要なものと言えます。

手首では、背屈の回復が難しいだけでなく、同時に下向きである掌屈(しょうくつ)の位置で拘縮しやすいことも問題です。

折角、後で手首に背屈の動きが出現しても、その時に掌屈で拘縮してしまっていては、もう回復は望めなくなります。

そうならないためには、手首の背屈のストレッチを自主トレ体操でしっかりと行う必要があるのです。

図は、手首の背屈運動の自主トレ体操です。

一つ前の肘の運動の姿勢を維持しつつ行います。

麻痺側の姿勢が後方に引かれて、肘が落ちることがないように注意します。

左図から右図のように行います。

上側に位置する非麻痺側の手を使って、麻痺側の手首を背屈方向にストレッチします。

この時、肘をテーブル上で固定して安定性を確保することが大事です。

さらに注意点を説明します。

右図の状態の時に、両手掌を密着させることです。

これにより、手首の背屈を正常可動域に近くすることが可能となります。

右図の状態ができたら、そこで5秒ほどキープしてみます。

回数の目安は、1セット10回程度です。

片麻痺リハビリの自主トレ上肢編|手指と腕が固まらない体操のまとめ

片麻痺リハビリの上肢自主トレのまとめ

片麻痺リハビリには、自主トレが大事です。

リハビリの成果は、如何にくり返し行うかにより左右されます。

上肢自主トレは、急性期から開始することが重要です。

片麻痺リハビリの上肢自主トレの目的は拘縮予防のまとめ

片麻痺の手指や足首などに目立つ痙性麻痺は、筋肉の短縮や関節の拘縮を招きやすいものです。

片麻痺リハビリにおける、上肢自主トレの目標の一つは拘縮予防と言えるでしょう。

拘縮の原因は、不動の状態により筋膜が固まってしまうことなどです。

片麻痺リハビリの上肢自主トレの実際のまとめ

片麻痺リハビリの上肢自主トレでは、先ずは基本姿勢を保つことが大事です。

その上で、肩や肘、手首などを適切に動かします。

回数の目安は、1セット10回程度です。

息を止めずに、ゆっくりと行います。