リハビリによる脳の回復

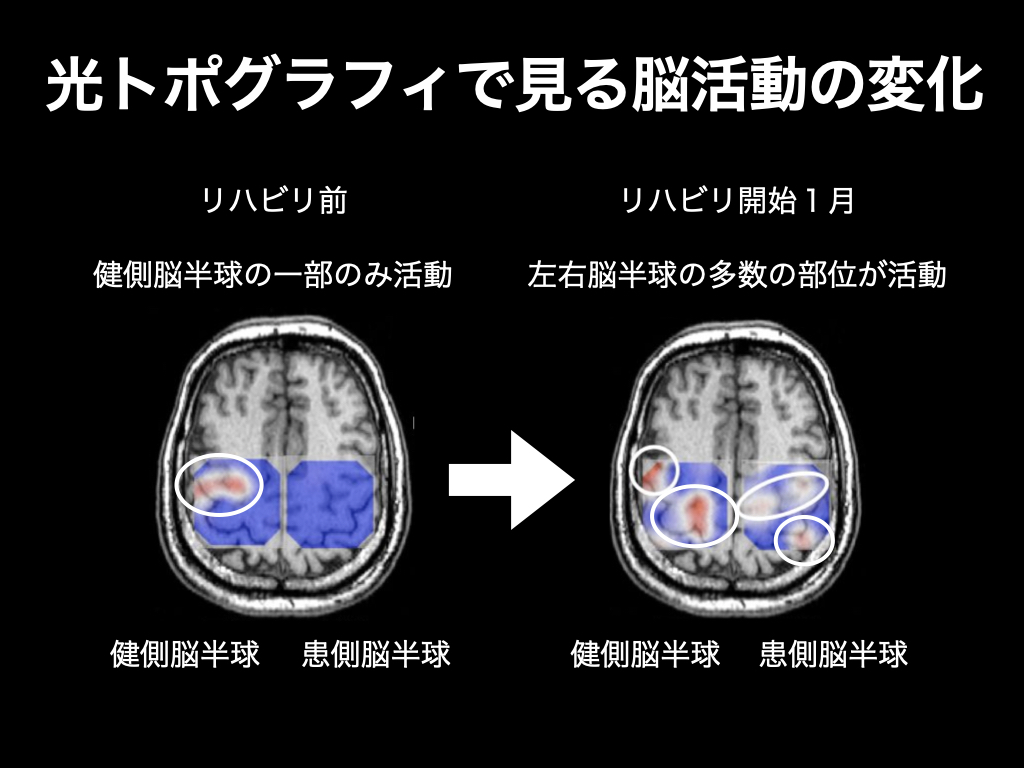

久留米脳梗塞リハビリサービス代表の永田は、以前に光トポグラフィと呼ばれる近赤外線により大脳の活動を観察する機器を用いて研究を行なった経験があります。その際に、最も驚かされたのは、脳卒中後にリハビリにより回復しつつある脳は非常に広範囲にしかも強く活動するということでした。実は、この20年間で、リハビリによって脳が回復することは常識化しつつあります。

脳は損傷した部位以外が働いて機能を代償しようとする

それ以前の認識では、損傷した脳は活動が低下するというものでした。つまり、脳が働かないから運動が回復しないと考えていました。しかし、現実的には、脳は損傷部位を代償するようにして幅広い領域が活動します。活動のパターンは様々ですが、目立つのは脳梗塞などで損傷した部位の周囲や損傷と反対側(健側脳半球)の活動です。

脳の運動領域が損傷しても周囲がカバーする

脳の一次運動領域は、身体の各パーツと直接つながっているエリアがあります。手や足の領域やそこと接続する神経が損傷すると麻痺が生じますが、リハビリなどによって運動を起こそうとすると、ダメージを受けた周囲の脳細胞が働いて何とか動かそうとします。しかし、元どおりの神経のつながりは無いため、余計に緊張したり、動かなかかったりするのです。しかし、繰り返し正しい運動を行い続けると次第に、脳は新たな神経の伝達の回路を作ろうとします。これが回復のメカニズムの一つです。

反対側半球の活動によっても運動回復はある

また、患側脳半球の回復以前に、健側脳半球の活動も回復を助けます。大脳の脳梗塞などでは、多くの場合は健側脳半球はほぼ正常に近い状態が維持されます。急性期に近い場合は、患側脳半球はショック状態に陥るため、大きく活動が低下します。しかし、健側脳半球はほぼ正常なため、何とか機能を再構成して運動を取り戻そうとするのです。

重症例でもある程度回復が見られる理由

この健側脳半球の活動は主に腕や体幹、脚などの回復と関連します。重症例でも次第に回復が見られる場合は、反対側半球の活動が重要と考えます。

慢性期では回復は難しいのか?

一般的には、発症から早期にリハビリを行うことが重要とされています。実際に、急性期に近ければ近いほど回復状態は良好です。では、発症から半年や一年以上経過すると回復は無いのか?というと必ずしもそうとは言い切れません。実際に、私を含めて多くの関係者が慢性期でも回復があることを経験しています。中には、年単位でも回復を継続される方がいます。特に、年齢が若い方ほど、その可能性は残されていると思います。

リハビリは残された脳の活動と実際の運動を結びつける大事な過程

脳は、損傷後も一生懸命活動しようとします。しかし、慢性期では回復が容易でないのは、残された脳による新しい神経回路を元の運動と結びつけるのが難しいからです。また、長く使わない状態を維持すると、脳も使わないことを学習していしまいます。また、関節や筋肉もこわばり硬くなるなどの二次障害を起こします。しかし、慢性期でも回復した事例が存在することは事実です。具体的な事例についてはこちらにてご紹介しています。

久留米脳梗塞リハビリサービスでは、施術を通して脳の回復を考えて行きます。